Lunedì 7 marzo 2016, dalle 10.30 alle 13.30, la Commissione Pari Opportunità della Fnsi, in collaborazione con Amnesty International, Articolo 21, Cpo Usigrai, GiULiA, Gruppo di lavoro pari opportunità Ordine dei Giornalisti, Italians for Darfur, Ossigeno per l’Informazione e Rsf Italia organizza #IoNonStoZitta, incontro con le croniste minacciate per la libertà d’informazione. …Leggi tutto »

di Antonella Napoli

Erdogan prova a zittire con la forza la stampa libera. La comunità internazionale si mobiliti per fermarlo

Il blitz nella sede di Zaman delle forze di sicurezza turche è scattato nella notte. I poliziotti prima hanno usato idranti e lacrimogeni per farsi strada tra i lettori e gli attivisti che si erano radunati sotto la redazione del più diffuso giornale dell’opposizione, che il giorno prima era stato posto sotto amministrazione fiduciaria governativa da un tribunale di Istanbul, poi hanno fatto irruzione cacciando i dipendenti e i giornalisti della testata. …Leggi tutto »

di Stefania Battistini

In Turchia si silenziano anche così i giornalisti considerati d’opposizione. Non solo con licenziamenti e arresti, ma anche con lacrimogeni e cannoni ad acqua. Le immagini arrivate ieri da Istanbul sono l’ennesima ferita alla democrazia: dentro la redazione, la polizia che irrompe della sede di Zaman, il quotidiano più diffuso del paese, usando gas al peperoncino; fuori, gli agenti con gli idranti , disperdono le centinaia di persone accorse per protestare contro l’ennesima violazione della libertà di stampa. Perché – dopo decine di arresti, centinaia di licenziamenti, televisioni e siti web oscurati – due giorni fa è arrivata anche la decisione del Tribunale di commissariare il gruppo Zaman Media (che controlla il giornale turco Zaman, l’edizione inglese Today’s Zaman, l’agenzia di stampa Cihan, il settimanale Aksiyon e la tv Samanyolu) afferente alla galassia mediatica di Fethullah Gulen, l’imam che fu alleato di Erdogan, poi diventato il suo peggior nemico dopo la Tangentopoli turca nel 2013 secondo Erdoğan orchestrata proprio da Gulen per rovesciarlo. E così, l’imam si è autoesiliato negli Usa e Zaman è diventato una delle maggiori voci di opposizione in Turchia.

Da questa situazione arriva il commissariamento, l’accusa di “propaganda terroristica” a favore, appunto, di questo presunto “stato parallelo” creato dall’ex alleato per sovvertire il presidente. Due settimane fa l’ex direttore Ekrem Dumanli è finito in carcere. E ieri i colleghi giornalisti – quello che dovrebbe essere “il quarto potere” a controllo delle altre istituzioni – sono stati costretti a entrare in una redazione presidiata dalle forze di polizia. Abdullah Bozkurt, uno dei più noti editorialisti, ha twittato: “Ecco come noi giornalisti dobbiamo fare il nostro lavoro: sotto il controllo delle forze speciali e con la polizia dentro gli uffici”. Eppure, nonostante l’assalto degli agenti, la redazione è riuscita a pubblicare sul suo sito le immagini dell’irruzione, provocando finalmente una reazione da parte dell’Europa alla vigilia di un incontro chiave a Bruxelles tra il governo turco e l’UE sulla questione dei rifugiati, con la Turchia forte della situazione di emergenza che vive l’Europa, pronta a dare a Erdoğan tre miliardi per bloccare i profughi. Questa volta l’UE sembra, almeno a parole, aver preso una posizione netta. Il presidente del Parlamento, Martin Schulz, ha annunciato che lunedì chiederà spiegazioni al premier Davutoglu: “Il sequestro di Zaman è un altro colpo alla libertà di stampa in Turchia. Se qualcuno non è d’accordo con le notizie di un giornale dovrebbe opporsi con i fatti, non imbavagliando il giornalismo”.

Le preoccupazioni – prima di firmare un patto difficile da sciogliere sui rifugiati – riguardano proprio i l possibile ingresso della Turchia nell’Ue. Il commissario all’allargamento, Johannes Hahn, si dice “estremamente preoccupato per quanto accaduto a Zaman”, mentre dagli Usa il Dipartimento di Stato bolla come “inquietanti” le azioni giudizi arie per mettere a tacere i media: “la Turchia è candidata all’adesione e deve rispettare la libertà di stampa. I diritti fondamentali non sono negoziabili”, ha detto il portavoce Kirby. L’accusa di “propaganda terroristica” si ripete continuamente, come se nel Paese che fu di Atatürk funzionasse il sillogismo per cui chi ha opinioni diverse dal partito al potere (e l’Akp di Erdoğan controlla presidenza della Repubblica e maggioranza parlamentare) è per forza un terrorista, un attentatore alla sicurezza nazionale. Con la magistratura – formalmente un potere indipendente – invece fortemente influenzata dalle volontà del Capo dello Stato, come quando, dopo la pubblicazione dell’inchiesta sul traffico d’armi verso la Siria firmato da Dündar e Gul su Cumhuriyet, Erdoğan tuonò contro i giornalisti: “La pagherete”, disse, e ne ordinò l’arresto per rivelazione del segreto di Stato e attentato alla sicurezza nazionale. Lui in persona firmò la richiesta e la magistratura eseguì. Fino alla decisione della Corte Costituzionale di scarcerare i due reporter perché ha giudicato una “violazione dei diritti” la loro detenzione in attesa di giudizio. In particolare la Corte ha stabilito che sono stati violati i “diritti individuali, la libertà di espressione e di stampa” dei giornalisti, citando gli articoli 19, 26 e 28 della Carta. Insomma, esiste ancora un giudice a Berlino, retaggio dell’impostazione laica dello Stato realizzata da Mustafa Kemal Atatürk a inizio del secolo scorso. Ma l’incubo non è finito, perché i due giornalisti sono stati sì scarcerati, ma rischiano comunque l’ergastolo solo aver avuto il coraggio di scrivere su territorio turco quello che raccontano molti giornali internazionali: gli ambigui rapporti tra l’Isis e il paese e la drammatica situazione curda, la cui popolazione civile viene costantemente sotto i bombardamenti, attaccata dall’esercito.

di Elena De Zan, Cospe

“Non è facile essere donna leader dei movimenti di resistenza indigena. In una società incredibilmente patriarcale le donne sono estremamente esposte, devono affrontare circostanze molto rischiose, campagne maschiliste e misogine. Il machismo si trova in ogni aspetto dell’esistenza. Questa è una delle cose che può più pesare nella scelta di abbandonare la lotta”: queste sono le parole che Berta Cáceres pronunciava poco meno di un anno fa in un’intervista rilasciata a Eldiario. Parole di consapevolezza della difficoltà di essere non solo un’attivista, ma soprattutto una donna in lotta contro tanti poteri forti, primo fra tutti quello maschile. Nonostante le avversità e la paura Berta però ha continuato a lottare, fino al giorno della sua morte, avvenuta pochi giorni fa: il 3 marzo, verso l’una di notte (19 ora italiana) è stata assassinata mentre dormiva nella sua abitazione a La Esperanza, da uomini armati non identificati.

Berta Cáceres era una popolare leader ambientalista, attiva da oltre 20 anni nell’organizzazione COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras) fiera difenditrice dei diritti dei popoli indigeni e dei piccolo agricoltori, che ha dedicato la sua vita alla difesa della terra, opponendosi alla violenza e a tutte le forme di dominazione, dal capitalismo, al patriarcato al razzismo.

Le sue lotte per una maggiore giustizia sociale, in difesa dell’ambiente e dei diritti umani (in particolare contro la privatizzazione e lo sfruttamento dei fiumi e delle miniere da parte di multinazionali) hanno ispirato non solo gli attivisti locali, ma anche quelli dell’America latina e di tutto il mondo tanto da ricevere nell’aprile 2015 il “Goldman price”, uno dei premi più prestigiosi a livello mondiale per l’attivismo ecologista.

La morte di Berta è stata una tragedia annunciata: più volte ha ricevuto minacce di stupro, di linciaggio e di morte non solo nei suoi confronti, ma anche rivolte ai suoi familiari.

Berta non è l’unica attivista assassinata in Honduras, la sua stessa sorte è infatti toccata a molti altri militanti: come si evince dal rapporto “¿Cuántos más?“dell’ONG Global Witness dal 2002 al 2014 sono stati 111 gli attivisti ambientali uccisi. Di questi molti erano attivisti vicino a Berta: nel 2013 in Honduras sono state ammazzate tre donne che lottavano accanto a lei contro la diga di Agua Zarca sul fiume Gualcarque e solamente la settimana scorsa Cáceres ha denunciato l’uccisione di quattro attivisti indigeni nel silenzio generale. Ma secondo l’organizzazione honduregna ACI-PARTICIPA (Asociación para la participación ciudadana en Honduras) più del 90% delle morti e delle violenze rimangono impunite.

Proprio come Berta, altre donne in tutto il mondo rischiano la vita per essersi opposte alle ingiustizie, ai soprusi alle violenze di genere. In molti Paesi le donne vengono ancora discriminate, subiscono violenza fisica e psicologica a causa di retaggi di tradizioni, culture e società maschiliste.

COSPE ha deciso di lottare al fianco di queste donne, promuovendo i loro diritti per combattere insieme contro ogni forma di violenza di genere e sostenendo associazioni e gruppi di attiviste in tutto il mondo: dalla Tunisia all’Egitto, dalla Palestina all’Afghanistan. Qui in particolare, dove come per Berta essere attivista e donna costituisce un doppio pericolo, COSPE collabora con l’associazione Humanitarian Assistance for the Women and Children of Afghanistan (HAWCA) che fornisce assistenza legale e fornisce protezione alle donne nei Centri antiviolenza a Kabul ed Herat e sostiene une rete di attivisti, difensori dei diritti umani, ad alto rischio.

di Riccardo Noury

Il governo del presidente Erdogan sta asfaltando la libertà d’infomazione.

Non c’è altro modo di definire quanto sta accadendo in Turchia, dove una settimana fa è stata chiusa l’emittente televisiva IMCTV – l’unico canale nazionale che riportava un punto di vista non ufficiale sulle operazioni militari e i coprifuoco nel sud-est del paese – e dove il 4 marzo un tribunale di Istanbul ha posto sotto amministrazione controllata il quotidiano indipendente Zaman. …Leggi tutto »

di Antonella Napoli

Sul caso Regeni continuano ad alternarsi ricostruzioni inattendibili e indiscrezioni fondate su testimonianze solide. La famiglia di Giulio resta chiusa nel proprio dolore e attende quelle risposte che noi di Articolo 21, insieme ad Amnesty International e attraverso la rete di “Illuminare le periferie”, continueremo a sollecitare, come non ci stancheremo mai di chiedere verità e giustizia. …Leggi tutto »

di Livio Zanotti

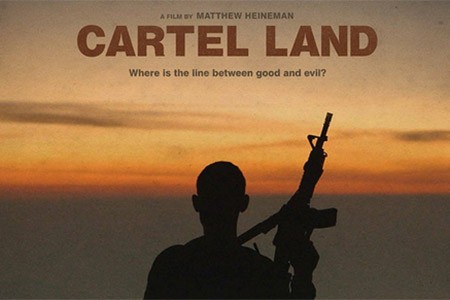

Dire che le immagini di Cartel Land afferrano le viscere dello spettatore e ci strizzano la sua anima è un linguaggio forte, eppure non ha neanche una sillaba d’iperbole. Le donne piegate sulle fosse in cui la terra ha appena ricoperto i cadaveri mutilati di sposi e padri prima sequestrati e poi torturati si strappano i capelli e davvero preferirebbero -e questo gridano- essere state anch’esse sepolte, distese accanto alle vittime. Le sparatorie crepitano incessanti, gli oltraggi più orrendi puniscono la dignità di quanti resistono: l’ansia che suscitano in chi semplicemente guarda, difficile da sopportare. Appena alleviata dalla legittima reazione delle vittime (da vecchio Testamento, “occhio per occhio” diventa cronaca nera). Viene da girare la testa dall’ altra parte e ricordare l’ammonimento di Walter Benjamin sul pericolo di estetizzare il male: la morte ingiusta si confonde con quella ingiusta ed entrambe escono dalle rispettive realtà, diventando mito. Quand’ anche riesce di sottrarle ogni enfasi, resta il rischio dell’assuefazione.

Premiato al Sundance Festival di Robert Redford, sospinto dal vento turbinoso degli Oscar è arrivato a Buenos Aires il video che presenta il doc-film dell’americano Matthew Heineman sul medico messicano José Manuel Mireles, la cui drammatica sorte è stata fatta presente anche a papa Francesco nel suo recente viaggio nella terra di Montezuma. Una vicenda di apostolato armato e combattente contro la turpe violenza dei narcotrafficanti, non priva di risvolti grotteschi, che tuttavia non ne offuscano la natura sofferta e avrebbe di certo commosso la sensibilità di Miguel de Cervantes. Un medico intorno alla cinquantina lascia il bisturi per le Colt 45 e le mitragliette Uzi che mette al servizio dei suoi concittadini di Tepalcatepec, tra il mare azzurro di Acapulco e Città del Messico. Li organizza per difenderli dai soprusi sanguinosi e umilianti cui li sottopongono senza tregua né pietà i narcotrafficanti riuniti nel cartello dei Templari.

Ci si domanda dove sia lo stato: il Messico è una grande potenza industriale, socio privilegiato degli Stati Uniti e partner commerciale importante dell’economia europea. Le sue forze armate sono numerose e ben armate, al loro interno agiscono però interessi contrapposti: sospetti e prove di corruzione e complicità sono ogni giorno sui giornali, non di tutti ma di più d’uno. Il regista Heineman è andato e rimasto un anno tra le belle architetture coloniali di Tepalcatepec, le campagne e i monti circostanti. E ne ha testimoniato la cupa brutalità esercitata contro i più deboli. Ha filmato giorno dopo giorno la vita tormentata dei suoi abitanti, a cominciare da quella del dottor Mireles, che appare come un clone tra Clint Eastwood e Gian Maria Volontè nei film western di Sergio Leone: sombreros di tre quarti sul volto baffuto e spavaldo. “Basta di attendere che ci vengano a cercare nell’ istante in cui siamo più indifesi…”, dice a un tratto guardando nella camera da presa.

Lo stato si fa infine presente: nel mezzo di sparatorie acerrime tra Templares e la polizia popolare di Mireles che lasciano cadaveri dappertutto, decreta l’assoluto divieto di detenere armamento militare. Ma i narcos sono difficili da scovare. Il dottor Mireles sta invece a casa sua: l’esercito va, perquisisce, sequestra carabine, pistole e lo arresta in flagranza di reato. Per essere certi di non dover tornare un’altra volta, gli trovano anche un po’ di cocaina nell’ auto parcheggiata a pochi metri. Processato e condannato, dal giugno 2014 Mireles è detenuto in un carcere di massima sicurezza nello stato di Sonora, nel nord-ovest messicano. Non se la passa bene. A visitarlo sono quasi soltanto gli avvocati. Dalla moglie si era separato per amore di una bellissima ragazza diciassettenne, bruna dallo sguardo incendiato e avventurosa. Gli si è aggravata la forma di diabete di cui soffriva già precedentemente alla detenzione e ultimamente è stato preso da una travolgente crisi mistica.

Nel celeberrimo testo sacro dell’induismo Bhagavad-Gita (che in Europa ha avuto lettori d’ogni specie, da Nietzsche a Benedetto Croce, a Mussolini, Hitler e alla sua cerchia esoterica), alla vigilia di una battaglia il principe-guerriero Arjuna domanda a Krishna se sia consentito al Giusto commettere ingiustizia per favorire la vittoria della giustizia. Un quesito che il cinema sia di ficcion sia documentario come questo di Heineman declina ormai da lungo tempo con totale disinvoltura. I suoi sempre più numerosi agenti speciali, compresi quelli dotati di maggiore autoironia come James Bond (soprattutto nelle versioni precedenti a quest’ultima interpretata da Daniel Craig), bonariamente o meno travolgono senza batter ciglio ogni regola che possa intralciare l’azione della loro spada al servizio del bene finale. E non sembra che il pubblico dissenta, semmai si ha l’impressione del contrario.

Nella risposta ad Arjuna, Krishna suggerisce al guerriero di “non lasciarsi mai coinvolgere del tutto” (affinchè l’orrore della violenza non si impadronisca di chi la compie. Quando l’azione è particolarmente cruenta, il cinismo deve quindi accompagnare il violento per preservarlo da se stesso.) Nel Messico d’oggi, i poteri separati che ad un tempo colludono e si combattono, hanno sostituito gli antichi guerrieri con spietati sicari che sembrano aver interiorizzato l’idea di Krishna e non c’è nefandezza di fronte a cui arrestino il proprio braccio. Dall’altra parte della vita quotidiana e dell’idea che ciascuno ne ha, spauriti e tuttavia risoluti a non lasciarsi disumanizzare, i ribelli all’ oppressione reagiscono stretti tra la disperazione e l’azzardo estremo.

www.ildiavolononmuoremai.it

di Giuseppe Giulietti

” Diamo il premio Nobel per la pace alle comunità di Lampedusa e di Lesbo..” , queste le parole che il regista Gianfranco Rosi, vincitore dell’Orso d’oro al festival di Berlino, ha voluto dedicare a due comunità che sono diventate il simbolo della solidarietà, della inclusione, della accoglienza verso chi fugge da fame, guerra e terrore.

Il suo film ” Fuocoammare” è un’opera tragica, disperata, ma illuminata non solo dal fuoco della violenza e dell’odio, ma anche dalla luce della passione civile e della dignità umana.

…Leggi tutto »

di Riccardo Noury

Nel sultanato dell’Oman basta un post per finire in prigione. A febbraio è successo due volte, a conferma che anche in questo stato della Penisola araba, dopo le “primavere” del 2011, gli spazi per la libertà d’espressione si sono fortemente ristretti, anche a seguito di una più rigorosa applicazione dell’articolo 61 della Legge sulle telecomunicazioni del 2002.

Questo articolo punisce “chiunque trasmetta, attraverso i mezzi di comunicazione, un messaggio che viola l’ordine pubblico o la morale pubblica“.

L’8 febbraio il tribunale di Sohar ha condannato Hassan al-Basham, ex diplomatico e parlamentare, a tre anni di carcere per “uso di Internet al fine di arrecare pregiudizio ai valori religiosi” e “insulto al sultano” Qaboos bin Said al Said. Aveva scritto qualche post del tutto innocuo su Facebook e Twitter.

Al Basham, oltre alla carriera istituzionale, ha un passato di difensore dei diritti umani e di promotore di campagne per la scarcerazione dei prigionieri di coscienza. Ha preso parte alla “primavera” del 2011, le cui richieste in Oman erano la creazione di nuovi posti di lavoro e la fine della corruzione.

Il 17 febbraio il tribunale di Salalah ha emesso una condanna a sei mesi di carcere nei confronti dell’artista e ricercatore Sayyd Abdullah al-Daruri, giudicato colpevole di “turbativa dell’ordine pubblico” e “sedizione” per aver pubblicato su Facebook un post in cui sottolineava la sua appartenenza alla regione del Dhofar, teatro negli anni Sessanta e Settanta di una vasta rivolta. Nel suo post, al-Daruri sollecitava “l’unione tra Oman e Dhofar in una sola nazione che sarà chiamata Sultanato unito“.

L’Oman è uno dei luoghi delle periferie del mondo del tutto spenti. Di questa oscurità approfitta il Sultano Qaboos per mandare in carcere i suoi oppositori.

di Luca Mershed, Italians for Darfur

La Repubblica Centrafricana, un Paese senza sbocco sul mare che conta 4,6 milioni di persone, sembra pronta per un nuovo inizio. Gli elettori sono andati alle urne inizialmente il giorno di San Valentino e poi il 20 febbraio per scegliere il loro Presidente. I rapporti sottolineano che il tutto processo elettivo è stato condotto interamente in tranquillità. …Leggi tutto »